橘子小说奖(Orange Prize for Fiction,如今更名为“女性小说奖”)不仅评选出了一系列卓越的女性小说家,也见证了不少令人津津乐道的争议、惊喜与花絮。以下是一些知名获奖作品以及奖项背后那些“多汁”的故事:

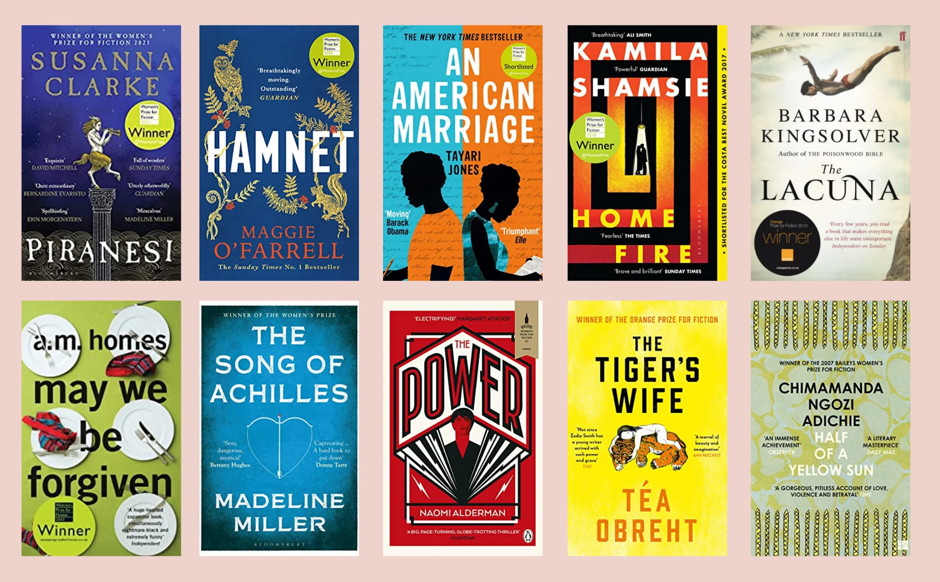

橘子小说奖获奖作品

著名获奖者一览海伦·邓莫尔《冬日魔咒》(1996年)

这是该奖项首位得主。尽管如今这部小说并不广为人知,但其阴郁、哥特式的风格,为该奖立下了支持大胆、非主流女性声音的基调。 奇玛曼达·恩戈兹·阿迪契《半轮黄日》(2007年)

聚焦尼日利亚比亚法战争的小说,获奖后引起全球关注。阿迪契当年仅29岁,此后成为非洲文学与女性主义的代表人物。 扎迪·史密斯《论美》(2006年)

在《白牙》成名之后,这部灵感来源于福斯特《霍华德庄园》的小说,进一步确立了她在英国文坛的地位。小说机智犀利,探讨种族、阶级与学术界。 玛德琳·米勒《阿喀琉斯之歌》(2012年)

这是当年出人意料的获奖作品,一部新人作家的处女作,重新诠释希腊神话中的男男情感线。更神奇的是,多年后竟然因TikTok而爆红全球,足见该奖影响力之持久。 泰雅丽·琼斯《美利坚婚姻》(2019年)

讲述一段因错判入狱而破裂的婚姻。出版后迅速走红,尤其因奥普拉选中此书为读书俱乐部推荐,销量飙升至全球畅销榜。

精彩花絮与幕后争议“这是性别歧视吗?”——奖项初期遭猛烈批评

奖项一经推出,就引来一些(大多是男性)批评者质疑:“只为女性设奖,这是在歧视男性。”

The Independent甚至发出标题:“为女性专设奖项?你们怎么敢!”但支持者认为,在一个男性主导的文坛环境下,这个奖项是必要的。 “冷门”频出,打破预测

2008年,罗斯·特里曼的《归途》击败呼声极高的萨迪·琼斯《弃儿》,引发不少评论争议。评委回应:“我们选择了深度,而不是戏剧性。” 被质疑违规的得奖者?

2000年,琳达·格兰特凭《我生活在现代》获奖,但之后被指控书中包含早前发表过的短篇作品,涉嫌违规。她坚决否认,奖项主办方也支持她。但这一风波在文学圈流传甚广。 “这是家庭妇女小说奖?”

有些批评者讥讽该奖偏好“家庭话题”、“女性琐事”甚至“女性通俗小说”。但获奖作品如莱昂内尔·施莱弗《我们需要谈谈凯文》(2005年),以其黑暗、深刻的心理探索彻底粉碎了这些偏见。 “Zalot”事件

英国小说家A. L. Kennedy曾讽刺地称该奖为“Zalot奖”(调侃它过于女性化和商业化的品牌形象),批评它迎合刻板印象。而奖项团队机智回应:在社交媒体上发起**“Zalot 值得一读”**的宣传活动,自嘲而不失锐气。

文化影响与当代意义尽管初期饱受争议,橘子小说奖/女性小说奖如今已成为英语文学界最受尊重的奖项之一。它不仅挖掘了许多多元化女性声音,也为非洲文学、神话改写、实验小说等打开了主流通道。它不是仅关注“女性题材”的奖项,而是站在文学本体之上,强调女性在其中的能量与创造力。

|